A. 挑战传统:受限水的结构谜题

纳米限域水广泛存在于地质孔隙、生物膜通道、海水淡化膜及离子电池电极等关键系统中。过去数十年,科学界普遍认为纳米尺度空间会显著改变水的氢键网络、介电性质和传输行为,且这种“限域效应”在2-10 nm厚度时即开始显现。然而,这一假说长期缺乏分子级别的直接实验验证,尤其对厚度仅数个水分子的极端限域体系,传统技术难以区分“界面效应”与“真实限域效应”的贡献。

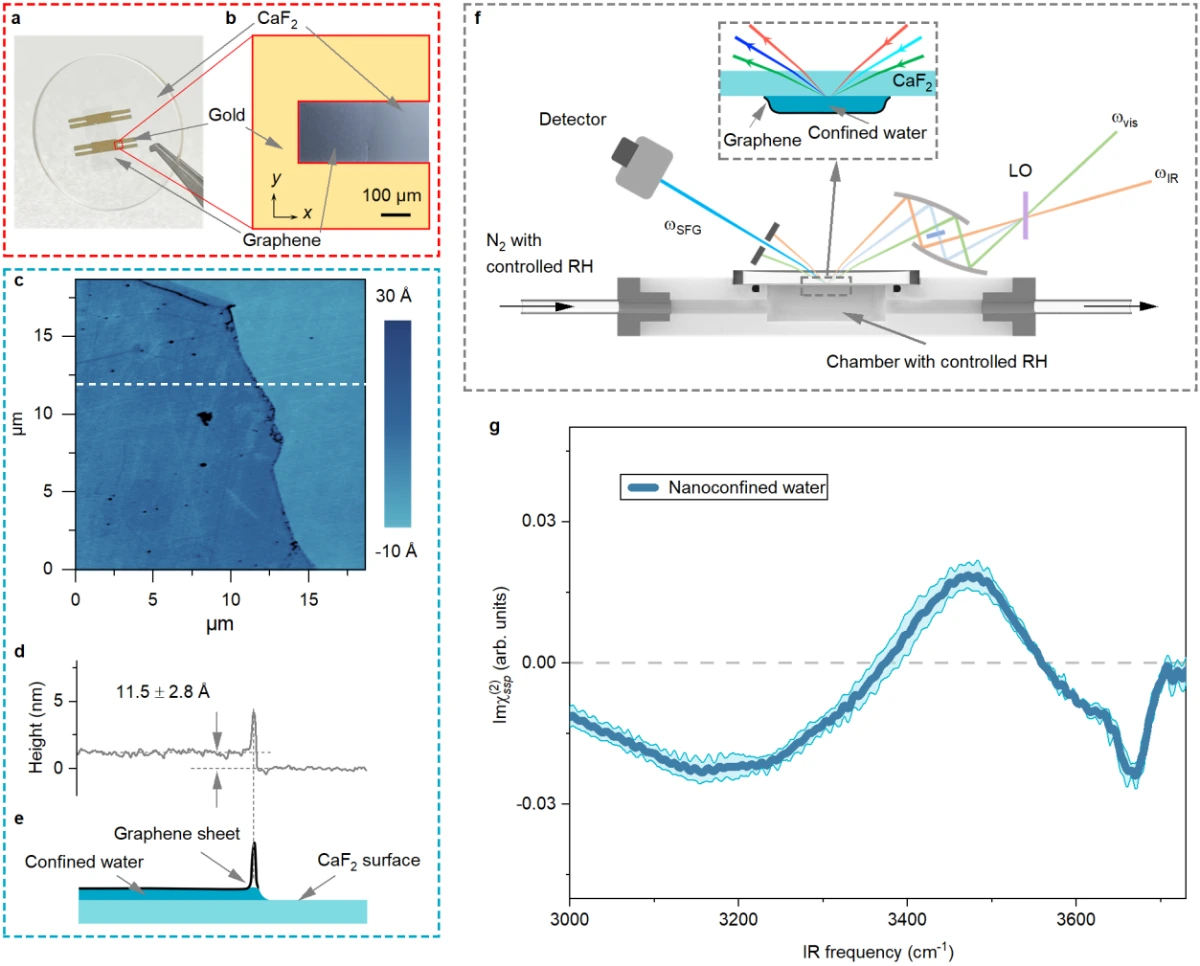

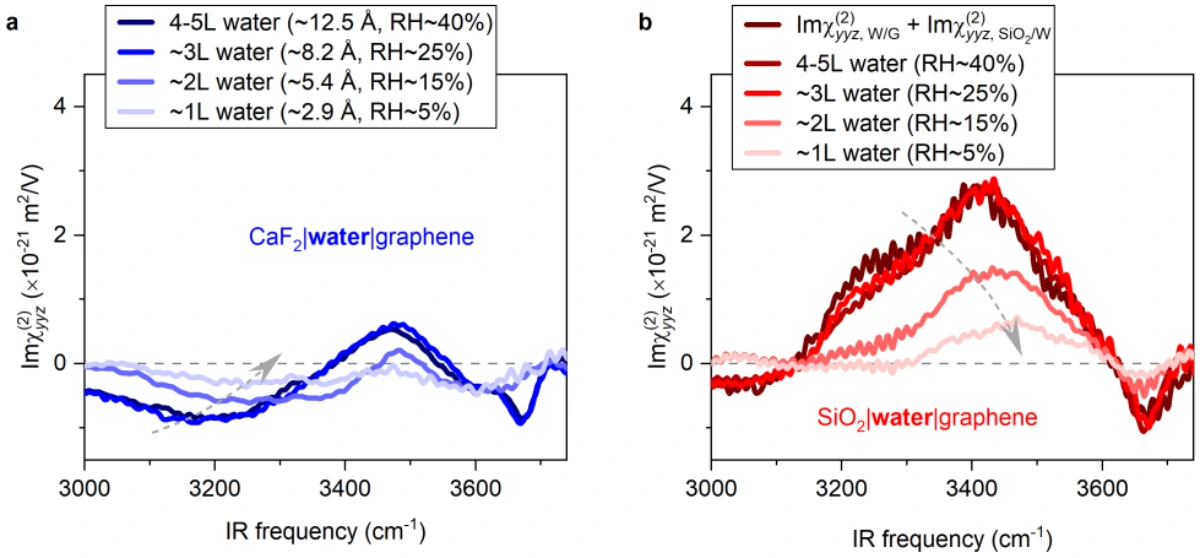

研究团队设计了一种新颖的实验模型:利用亲水性的氟化钙(CaF₂)基底与单层石墨烯构成可调纳米受限结构,通过控制湿度实现水层厚度从纳米级(>2 nm)至埃米级(<8 Å)的精准调节。借助和频振动光谱(HD-SFG)——一种能选择性探测水分子取向与氢键环境的表面特异性技术,团队首次获取了不同厚度受限水的分子振动指纹。实验发现:

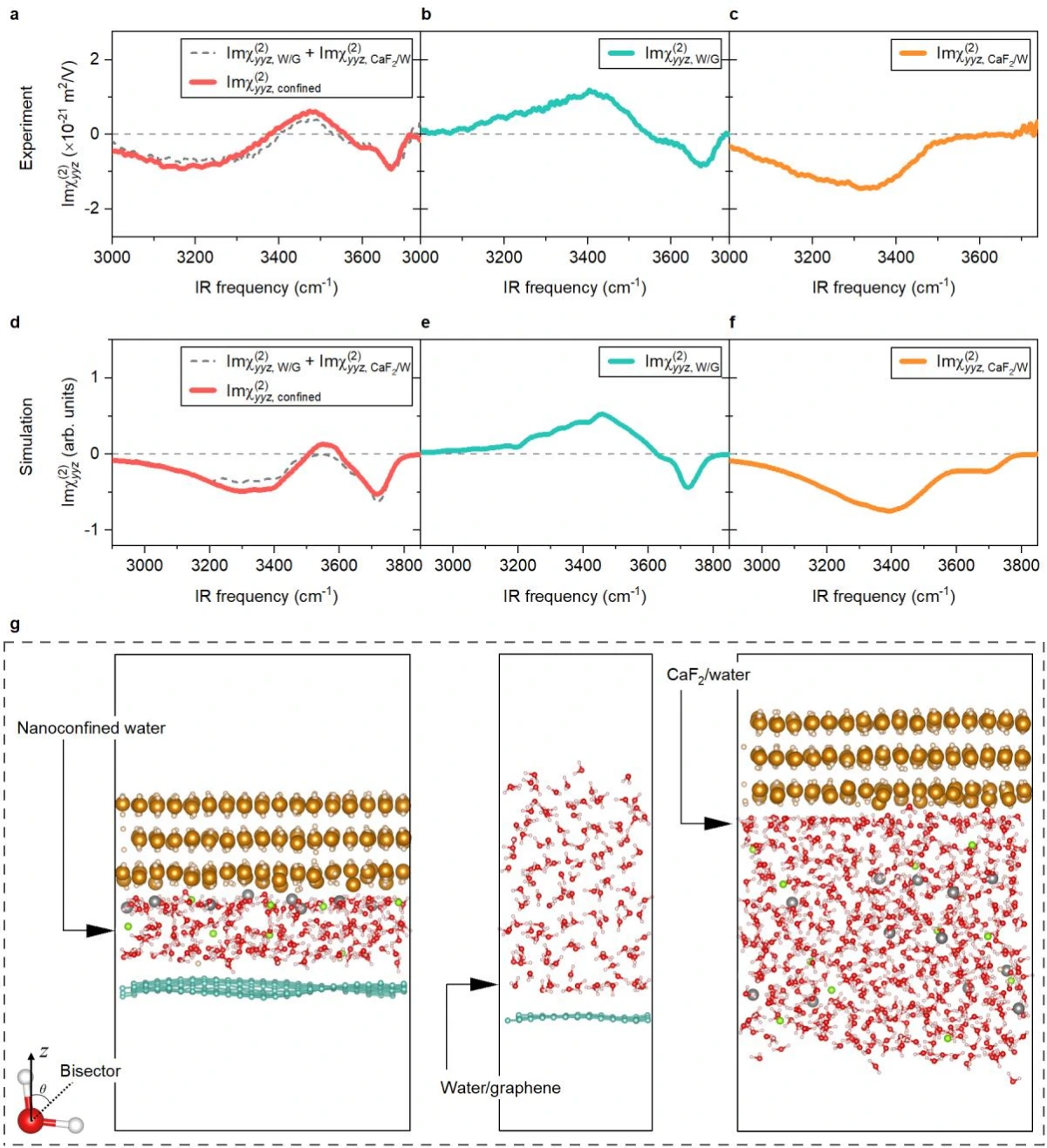

“即使水被压缩至仅3个分子层厚(约8.2 Å),其光谱仍可由CaF₂/水与石墨烯/水两个独立界面的光谱叠加精确描述:χ⁽²⁾受限水 = χ⁽²⁾CaF₂/水 + χ⁽²⁾石墨烯/水。这意味着水分子的排列和氢键网络并未因限域本身改变,而是由界面化学主导。”

B. 理论计算:解密光谱背后的微观结构密码

尽管实验揭示了界面效应的核心作用,但受限水与界面水的微观结构是否真正一致?限域如何影响水分子的动力学行为? 这些关键问题需借助理论计算深入解析。汤富杰副教授负责的理论团队通过机器学习力场分子动力学模拟与和频光谱计算,为实验现象提供了原子级机制解释:

1. 高精度光谱重现与验证 团队开发了基于深度势能模型(DeePMD)的机器学习力场,通过拟合第一性原理分子动力学(AIMD)数据,构建了CaF₂/水、石墨烯/水及受限水体系的高效势能面。基于自研的表面特异性速度-速度相关函数(ssVVAF)算法,直接从分子轨迹计算出和频光谱(计算结果与实验光谱高度吻合(误差<5%),且成功复现了叠加定律(χ⁽²⁾受限水 = χ⁽²⁾CaF₂/水 + χ⁽²⁾石墨烯/水),从理论层面确证了实验结论的普适性。

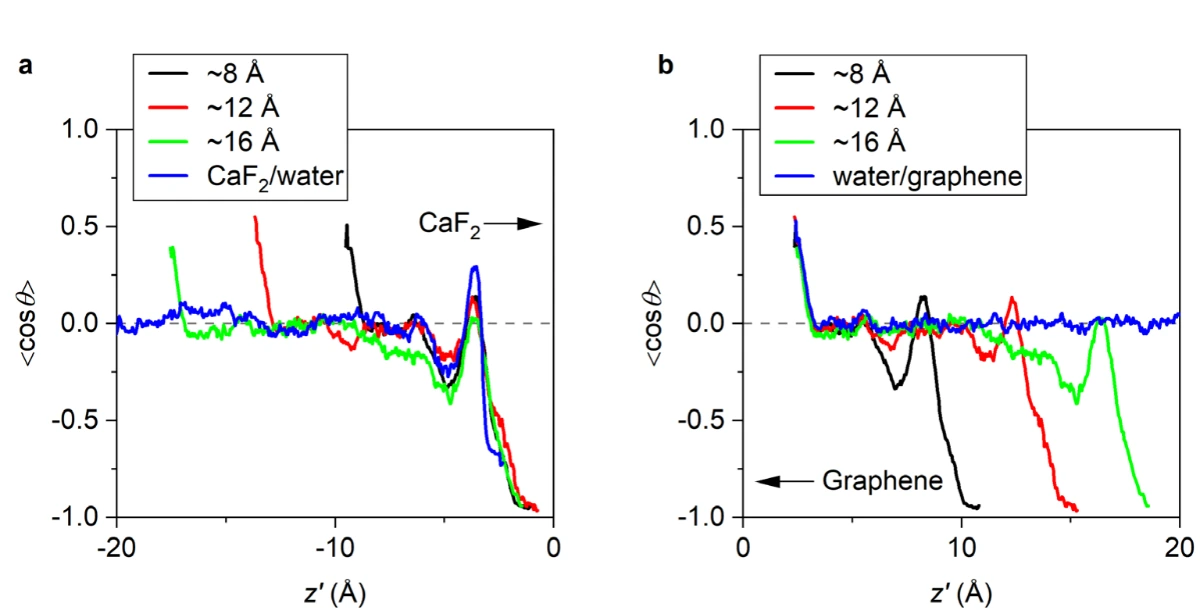

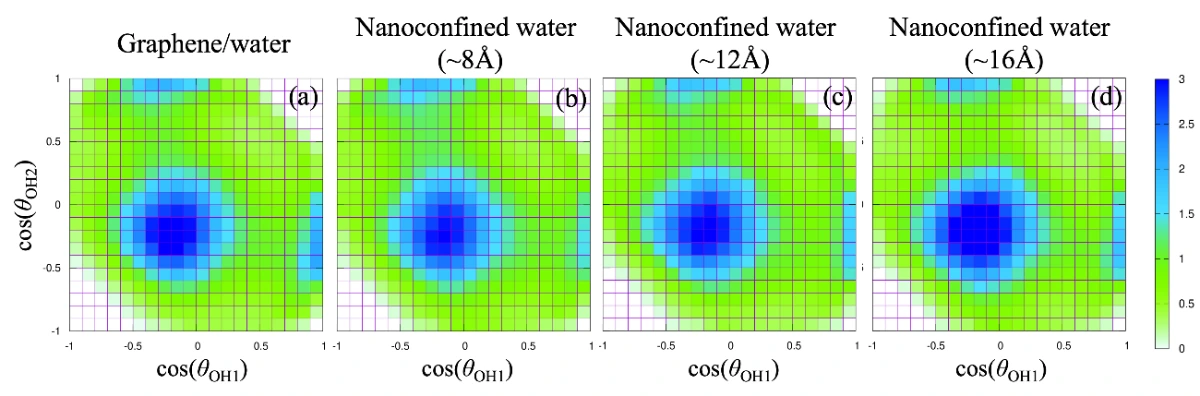

2. 结构动力学一致性证明 为验证受限水与界面水的微观同质性,理论团队进一步分析了以下关键参数:

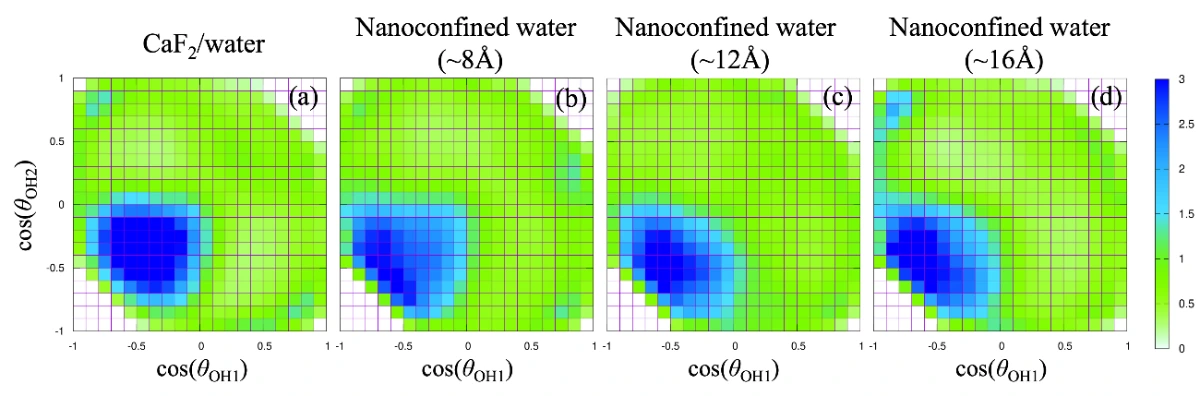

- 分子取向联合概率分布:通过统计水分子的两个O-H键与界面法向的夹角(θOH1, θOH2),发现无论是石墨烯侧还是CaF₂侧,受限水顶层(0–4.7 Å)的取向分布与对应单侧界面水完全一致。

- 偶极矩深度剖面:受限水中水分子的偶极取向沿法线方向的分布曲线,在界面附近区域(±4 Å内)与单侧界面水重叠,中心层呈现体相水特征。

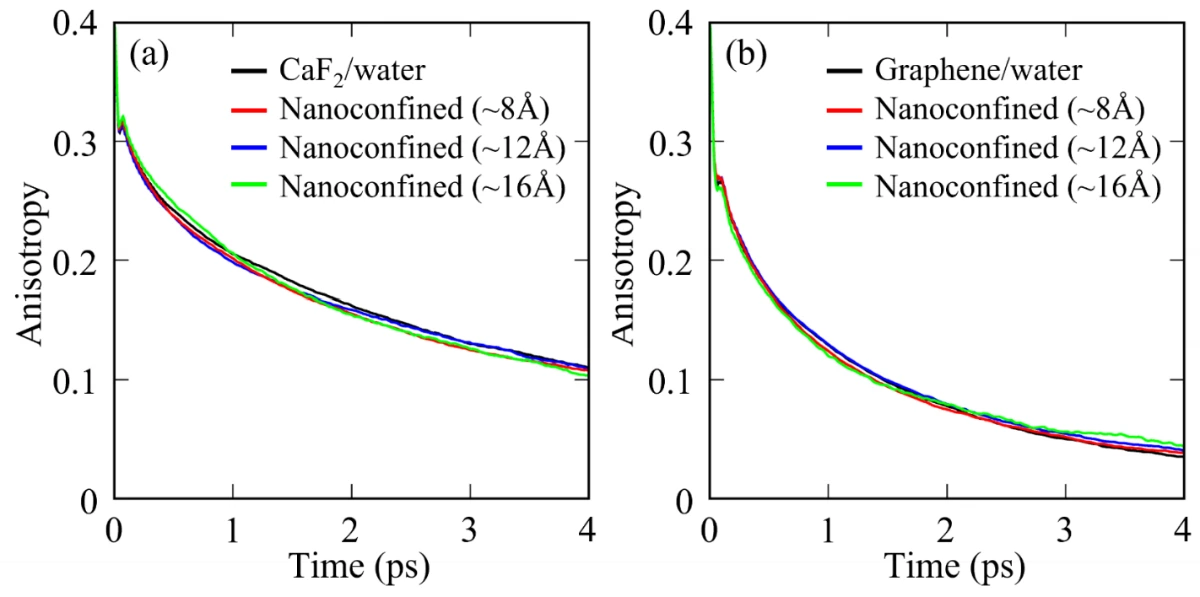

- 氢键动力学:受限水中自由羟基的取向弛豫时间(anisotropy decay)与单侧界面体系在误差范围内相同,证实动力学行为未被限域改变。

“这些理论分析表明,即使水层薄至8 Å,其结构仍由界面水层决定,中心水分子保持体相特性。限域本身未引发任何独特重组。”(汤富杰解释)

3. 突破实验极限:埃米级限域的转折点 当水层厚度降至<8 Å(约2分子层),实验光谱发生剧变:氢键特征峰强度骤降,自由OH峰消失。理论模拟揭示此时限域效应开始主导:水分子被迫平行于壁面排列,氢键网络被显著削弱。尤为关键的是,理论预测了限域壁面化学性质的核心作用。这一发现通过实验在SiO₂-石墨烯体系中验证,凸显壁面化学对极端限域下分子排列的调控能力。

C. 理论创新:破解实验技术瓶颈

本研究的核心突破之一在于理论计算成功解决了实验无法直接探测的微观差异问题:

- 实验盲区的填补:HD-SFG光谱主要敏感于界面1-2层水分子,对受限水中心层“隐形”。理论模拟通过直接分析中心层偶极矩分布,证实其保持体相结构,彻底排除了“限域引发深层重构”的可能性。

- 离子效应的定量分离:纳米限域下高浓度离子(2–6 M LiCl/KCl)是否干扰水结构?传统实验难以区分。高精度MLFF-MD模拟表明,离子仅影响双电层分布,对水分子取向和氢键强度的影响可忽略,支撑了叠加定律的普适性。

- 介电模型验证:实验通过Fresnel因子校正提取χ⁽²⁾光谱时,需假设界面介电模型。理论团队通过对比Lorentz模型与Slab模型的计算结果,证实前者能更准确校准振幅,为实验数据分析提供了关键依据。

“理论光谱不仅是实验的‘翻译器’,更是微观世界的‘透视镜’。” 汤富杰强调,“我们构建的机器学习力场在保持量子力学精度的同时,将模拟尺度扩大至实验体系(>10 nm),揭示了界面效应的长程主导性。这种‘计算显微镜’的能力,是单纯实验手段无法替代的。”

D. 应用前景:从基础原理到技术革命

该研究建立的“界面主导”模型对多个领域具有颠覆性意义:

1. 纳米流体器件设计:在膜分离、离子电路等应用中,可通过调控壁面化学性质(如亲疏水性、电荷分布)而非单纯缩小通道尺寸优化性能。

2. 能源材料革新:多孔电极电容性能的提升取决于界面水结构而非孔隙几何,指导设计高比表面积与离子吸附容量的电极。

3. 神经形态计算:限域水介电性质的定向调控(如通过壁面极性)可模拟神经元膜电位变化,助力水基人工突触器件开发。

4. 生物孔道模拟:阐明生物水通道(如AQP)中界面水分子的核心作用,为仿生膜设计提供原理支撑。

E. 合作团队与致谢

本研究的理论计算工作由厦门大学汤富杰副教授负责(汤富杰为共同第一作者),德国马普学会高分子研究所负责实验表征(王永康为共同第一作者)。理论模拟依托嘉庚创新实验室AI4EC Lab超算平台完成。本项研究获得了厦门大学启动经费、国家重点研发计划(2024YFA1210804)、欧盟ERC基金(n-AQUA, 101071937)及马普学会MaxWater计划的支持。

“这项成果重新定义了纳米限域水的设计范式。” 论文通讯作者Yuki Nagata总结道,“工程师只需关注界面化学修饰,即可在绝大多数非极端限域场景中定制水的性质——这为跨学科技术革新打开了大门。”

延伸阅读

1. 汤富杰课题组相关工作:揭示石墨烯-水界面/氧化石墨烯-水界面的本征结构:(Angew. Chem. Int. Ed., 63, e202319503 (2024); arxiv: 2507.00364)

2. 受限水理论模型开源代码:DeepMD-kit, CP2K, LAMMPS

3. 数据公开:Figshare (https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28045568)

4. 汤富杰课题组网站:https://fujiepku.github.io/